立甲は連係の要を押さえる

チーターや猫の立甲時(歩行・走行時等)には、必ず前肢と肩甲胸郭関節関与筋群(特に前鋸筋)の連係が生じます。

連係に係る「筋・腱・骨膜」の張力によって反射による弛緩が誘導され、肩関節群の円滑な動作を確保できることとなります。

筋肉をしっかり使う

チーターや猫の立甲時(主に歩行・走行時等)には、必ず前肢と肩甲胸郭関節関与筋群(特に前鋸筋)に筋・神経活動の連係が生じます。

そのため、その連係に係る張力によって肩関節群の円滑な動作が確保でき、かつ体幹・後肢の筋腱骨膜の連係を介して地の反力等も活用できることとなります。

このことは、哺乳類として同じ基本構造を持つ人にも当てはまります。

そのため、チーター・猫・人の赤子の立甲と同様の筋・神経活動等による立甲であれば「立甲すると肩甲骨が不安定になるということはあり得ない」ので安心です。

チーターの地上最速のハイパフォーマンスは、筋肉がしっかりと収縮し、筋力を発揮しているからこそ発揮できるものです。

それを示す事実(派生事実含む)のうち、立甲の即時活用に資する主なものをピックアップします。

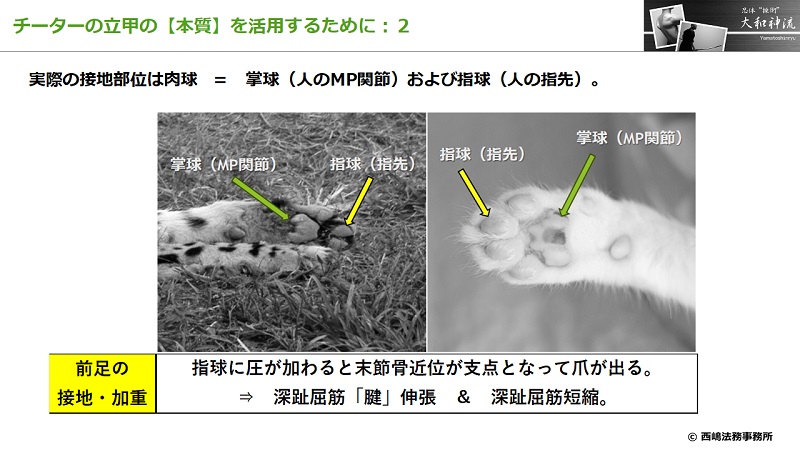

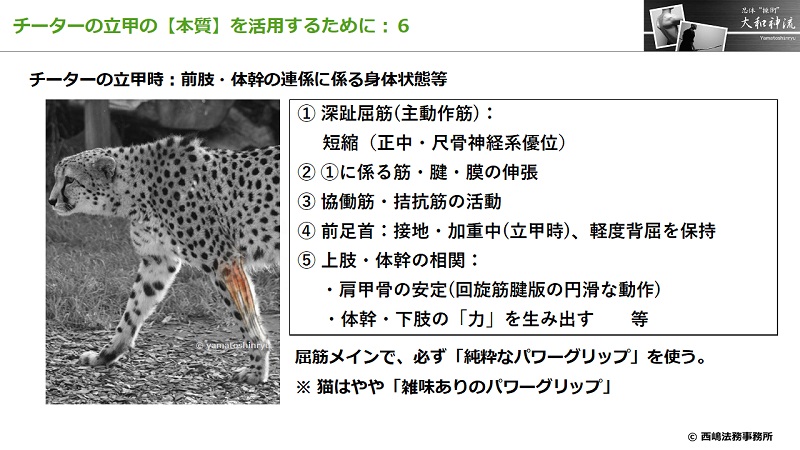

- チーターは常に爪を出している(=深趾屈筋が短縮)。

- 接地は肉球で、そこに圧が加わると爪がなお飛び出す(=深趾屈筋がなお短縮)。

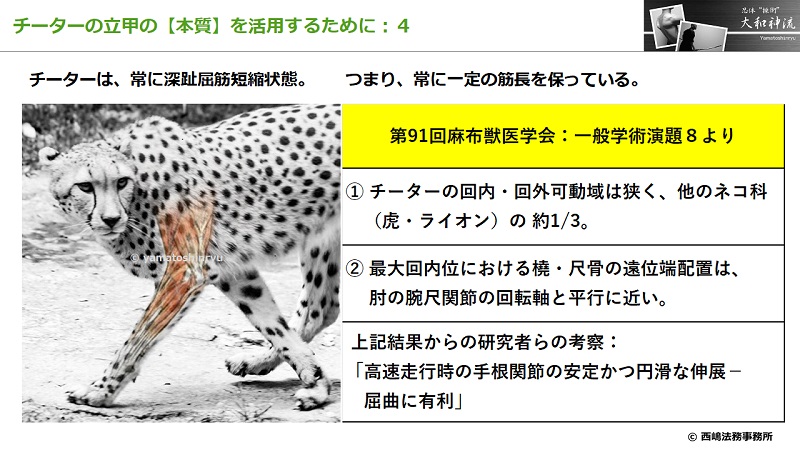

- チーター前足の回内・回外可動域は狭い(虎・獅子等他のネコ科動物の約1/3程度)。

- チーターの最大回内位における橈骨・尺骨の遠位端配置は、肘の腕尺関節の回転軸と平行に近い。

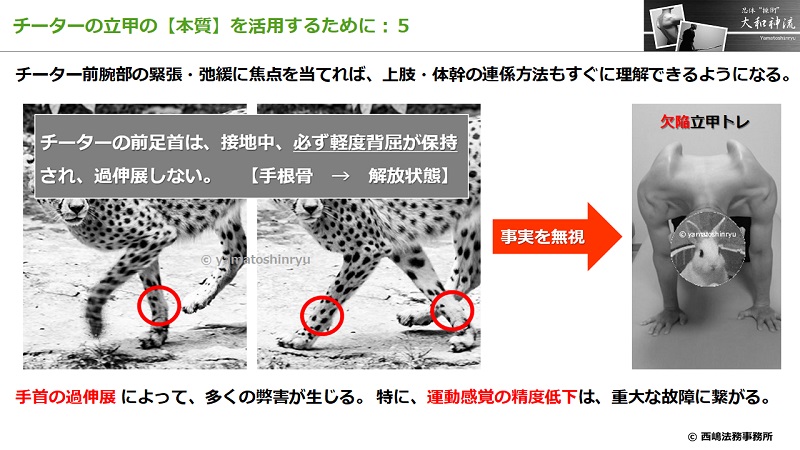

- 接地・加重(※)中、前足首(人:手首)の軽度背屈が保持され、手根骨の固定を回避。

- 爪で地をスパイクする。

※ 一般的に体重を乗せるだけの場合は「荷重」を使いますが、チーターは一定の身体状態を保持するための筋力を使っているため、当HPではあえて「加重」と表記しています。

なぜなら、チーターには鎖骨がなく、前肢の骨で胴体を支えていないからです。その他、体重が重い馬や牛、象にも鎖骨がなく、猫・犬の鎖骨は退化して機能していないというのが厳然たる事実です。

上記程度の項目に絞っても、これらがチーターの高安定性・高効率連係・高出力等の実現に寄与している事実が分かることとなります。

あとは、人が成長に伴って損なってしまった上肢の状態を、チーターや猫・人の赤子の「それ」に近づける際の「人特有の注意点」を理解し、誰もが短時間でその活用を実現できる「術を考える」だけでよいことになります。

チーターの立甲の本質

チーターの立甲の本質については、事実を蔑ろにしなければ、簡単に活用する術を見出すことができます。

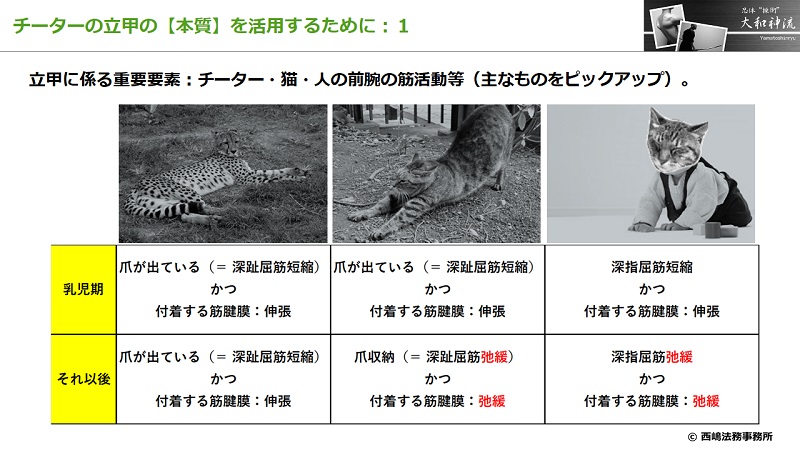

以下で立甲において重要な要素となるチーター・猫・人の前腕の状態を確認していきましょう。

チーターだけが、成長しても【生来の前肢の緊張・弛緩状態を保持】していることが分かります。爪に関して簡単に確認していきましょう。

猫や虎、ライオンなどのチーター以外のネコ科動物(生後間もない頃を除く)は、普段、前足の爪は出ていません。

しかし、猫も獲物を追う・全速力で逃げる等の身体能力を最大限発揮すべき場面においては、チーター同様にその構造上必ず爪を出します(深趾屈筋短縮 & 腱伸張)。

爪で地をしっかりとスパイクする下準備がなされていることが簡単に理解できるでしょう。そして、これが上肢・体幹の高効率連係・高安定性・高出力に繋がることとなります。

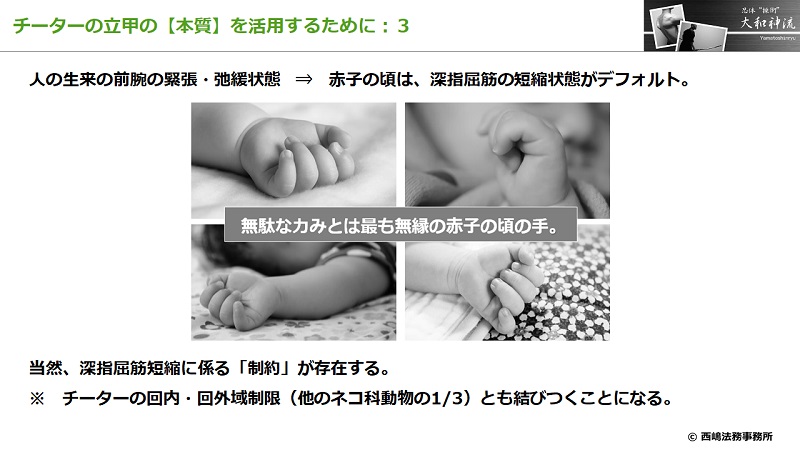

人も、赤子の頃は誰もがチーターと同様に深指屈筋が短縮しており、一定の筋長を保持していました。

言うまでもなく、それが付着する筋腱骨膜等にも影響を与えています。そして、手の機能発達前とはいえ、赤子の頃は回外もできないのです。

さて、深指屈筋について確認すると、一般的には下記の通りです。

- 前腕の深層筋である

- 前腕で最も大きく、力が強い

- 作用:第2~5指の指節間関節の屈曲 = 把持する際の指の力に関与(ネコ科は爪でスパイクする際の力)する

- 起始:尺骨近位3/4の前内側 = 尺骨(前面)および前腕骨間膜

- 停止:第2~5指の末節骨底

- 神経支配:正中および尺骨神経(C8、T1)= 複合筋

深趾(深指)屈筋の短縮は上記の一般的な作用に止まりません。なにより、一定の「筋長」を保持していることに着目しましょう。

獣医学会で発表した研究者らが考察しているように、上画像①・②の「高速走行時の手根関節の安定かつ円滑な伸展-屈曲に有利」ということに関しては、事実に着目すればどういうことなのかはすぐに分かりますね。

深指屈筋に着目すると、明らかに一定の筋長を保っている。

↓

それに付着する筋・腱・骨膜はどういう状態になっているか?

↓

それに伴う優位な神経系は?

↓

、、、、、

など、事実・知識に基づいて考えていけばよいだけなので、ここでこれらを掘り下げることはせず詳細等は割愛します。

重要なことは、一定の筋長の保持から生じる「制約」が、上肢・体幹のリミットブレイクのカギになることに気づけるか否かです。

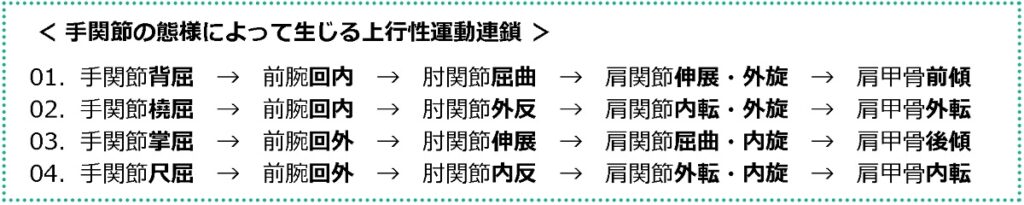

手首の軽度背屈の保持により手関節からの上行性運動連鎖が制限されます。

上記の「手関節の態様によって生じる上行性運動連鎖」を見れば、四つん這い立甲トレーニングが【肩甲骨を立たせ易い状態】を利用したものであることが容易に理解できますね。

そのため、四つん這いで身につけた肩甲骨が立つ状態・立甲では、立位・座位がデフォルト姿勢であるスポーツ・武道等に即時活用できないこととなる訳です。

さて、四足歩行動物の大半は、接地・加重時に「手首の軽度背屈」を保持しています。

それが「手関節からの上行性運動連鎖による近位への影響を抑えている」という事実に結びつくのですから、高出力・高安定性に結びつくこともすぐに分かるでしょう。

特にチーターは、深趾屈筋の筋長を生来の範囲(回内・回外可動域が他のネコ科動物の約1/3)で保持しているため、四肢・体幹の高効率連係・高出力が生じる身体状態を保っていることが分かります。

チーターの立甲に係る【力】をスポーツ・武道等に即時活用するためには、上記の理解が最も近道です。

理解した上で知覚・認識・把握の過程を踏めば、拙いながらもその身体状態が自動で働くようになります。その後は、人特有のポイントを押さえた上で練度を高めればよいだけです。

できるだけ早く練度を引き上げるには、日常生活動作においてその【力】が反射発動するよう「然るべき意識、然るべき部位」にタネを仕込んでおくようにすればよいのです。

なにより、理解を深めてさえいれば、自身の身体の不具合の改善や、スポーツ等におけるスランプ状態からの脱出など、自身で容易に調整が行えるようになります。

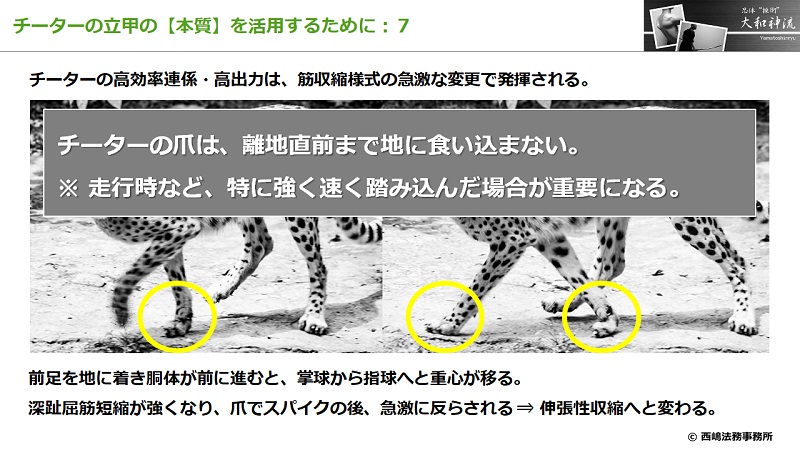

チーターは、胴体が前に出ることで地に食い込んだ爪が離地直前に急激に反らされます(= 深趾屈筋伸張性収縮)。

速く走れば 「爪でしっかり地をスパイクできる強度の深趾屈筋短縮が生じ、急激に爪が反らされる」が繰り返されることになります。

【伸張性収縮の特徴】

- 筋繊維の力が倍増(約2倍)し、筋肉が非常に大きな力を発揮できる

※ 深趾屈筋に係る力 ⇒ パワーグリップ - この力は、筋肉が引き伸ばされる速度が高くなるほど大きくなる(走行時等)

- ある速度、ある力を越えるとリミッターにより急激に力が発揮できなくなる(抜き等にも活用可)

チーターや猫が、いかに効率よく筋肉を活用しているかが分かるでしょう。

前述の通り、チーターは成長しても「生来の上肢の状態を維持している」という前提があります。

そのため、人がその「力」を活用するためには「何が必要か」をしっかりと考えることが重要になります。

とはいえ、この時点でも、上肢の状態を整えるための「力」や、接地・加重によって受ける力の「代替となる力」などが必要となろうことなどは想像に難くないでしょう。

なお、直接特定の筋肉を収縮させようと意識するのはNGです。

理由は、神経系の「ある特徴」によって余計な力みに繋がることが明白なためです。

ではどうすればよいのか? 、、、と、その前に、四つん這い立甲トレーニングのデメリット等について簡単に見ておきましょう。