立甲は知識で習得できる

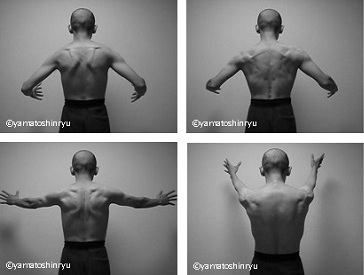

立甲とは「肩甲骨が立った状態」のことと言われますが、単に肩甲骨が立てばよいわけではありません。

四肢・体幹の自然連動が生じる特定の身体状態にあることが重要です。

[ × ] 肩甲骨が立つ(立甲)から、ハイパフォーマンス

[ 〇 ] 筋・神経活動に係る筋腱骨膜の連係によって自然に肩甲骨が立つ(立甲)身体状態にあるからハイパフォーマンス

このことは下記などから理解できるでしょう。

- 翼状肩甲(前鋸筋・僧帽筋麻痺等が原因の疾患)

- チーターや猫が最大のパフォーマンスを発揮する時には必ず握力把握(※)に係る筋腱骨膜・神経活動を伴う。

すなわち、それによる身体相関が必ず生じる。

※ 握力把握 = パワーグリップ(ネイピア分類による)。また、身体相関が生じる事実は医学研究結果等から明白。

立甲は身体動作の一態様

肩甲骨が立った状態(立甲)は、身体動作の「一態様」です。

すなわち、「四肢(主に上肢・前肢)と体幹」には、筋・神経活動に係る筋腱骨膜の連係等が必ず生じています。

※ 身体動作とは

脳・脊髄からの電気信号(神経活動)による筋肉の伸縮活動のこと。基本的に、筋肉は神経細胞の電気的な興奮・静止状態により、「縮む(ON)・緩む(OFF)」の二通りである。

なお、脊髄反射は、刺激を受けて感覚神経が活動電位を脊髄に送り、脳を介さず運動神経に伝達され生じる。

立甲が身体動作の一態様ゆえに、知識さえあれば誰でも簡単に活用できることとなります。※ 手首の過伸展に係る弊害の解消法等が特に重要

肩甲骨の動きや可動域は単に柔軟性があればよいというわけではありません。

「人が最も自由に動かせる手腕」の緊張・弛緩の組み合わせによって上肢・体幹の相関を利用し、肩関節周りの緊張・弛緩を自由に制御できた方が有用です。つまり、柔軟性が必要な時、必要な部位に、それを自由に引き出せることが重要です。

肩甲骨の上方回旋・下方回旋、内転・外転などは知識があれば簡単に行えます。

なお、状態の近くに関しては弛緩よりも緊張を知覚する方が簡単です。これらの筋腱骨膜の適切な知覚方法や知覚感度の上げ方等にかんしては、実際に【部位と加減】を体感することが無駄な時間を最も省くことに繋がります。

そのため、基本的な知識を得た後に指導者等に適切な方法等を確認することをお勧めします。それらを応用して組み合わせ自由自在に肩甲骨を動かせるように練習するとよいでしょう。

肩甲骨の動きの組み合わせ

肩甲骨の基本的な動きは、挙上、下制、内転、外転、上方回旋、下方回旋、前傾、後傾の8つがあります。

これらを組み合わせて操作できれば、簡単に「肩甲骨・骨盤連動」をスポーツ等に活用できます。

左右同じ動きだけでなく左右で異なる動きも織り交ぜるようにしましょう。

これらの習得に無駄な時間を掛けるのはもったいないので、人が最も自由に扱える手腕の神経活動を利用しましょう。筋腱骨膜の連係活用の早期習得が可能になります。

肩甲骨の操作

肩甲骨の操作には、肩に無駄な力みが入らないよう「回旋筋腱板(ローテーターカフ)の釣り合い」状態を容易に作出するための知識・技術を手に入れることが重要です。

幼くとも一定レベル以上の身体パフォーマンスを発揮できる集団を生み出すための知識と技術が古の流派、少なくとも大和流忍術活殺術にはそういう知識と技術があります。それらを知り、反射を活用して腕芯・体芯を瞬時に構築する技術や、機能的関節である肩甲胸郭関節を活用できる身体状態を作出する技術等を使えば、肩の力みなど自由自在に抜くことができ、上肢・体幹の切断・接続も思いのままです。

もっとも、練度は別問題ですから、それらの技術を向上させるための「必要最小限の力加減」の実感・体感を伴う指導等を受けるようにしましょう。

感覚神経を活用すれば、わずかな緊張が生じるだけで十分なパワーを出せる「特定の身体状態」を活用できます。

その事実は運動神経等の基礎知識を基に考えるだけでもすぐに分かりますから、知識に基づきしっかりと頭を使って考え、適切な実践方法を取り入れるようにしましょう。