身体の零を自由自在に

肩周りの筋肉・関節群に最も負担が少なく、怪我・故障の予防に繋がるとしてスポーツ・武道等において重宝される「肩のゼロポジション」。

これを力みなく自由自在に操る方法を時間を掛けずに習得するには、自身に適した情報と方法を「知ること」です。

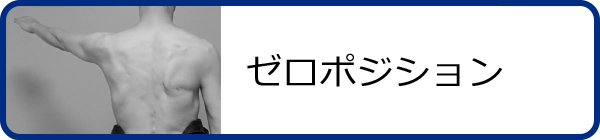

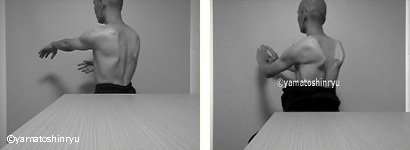

肩のゼロポジション

肩のゼロポジションとは、「肩甲棘と上腕骨の長軸が一致し、肩周りの筋肉がつり合い、能動的な回旋が生じない位置」のことです。

通常は、腕を上げて140度程開いた時の位置と言われています。

しかし、チーターや猫が歩く・走る時や、赤子がハイハイする時などに使う「生まれながらの握力把握(パワーグリップ)」に適した肘以遠の神経活動(筋腱骨膜の緊張)が生じれていれば、手腕を使うだけで自然と肩甲骨が立ち(= 立甲)、ゼロポジションの恩恵を受けることができます。

そのため、「握力把握に適した前腕の状態」を知り、それを自由に保持できれば、無駄な時間を掛けて立甲習得トレーニング等する必要はありません。

よく、立甲習得のためには四つん這いトレーニングが近道であるとされています。

これは、人が四つん這いになると「手関節運動連鎖」の影響によって上肢・体幹に一定の状態が生じるため、脱力すると立甲しやすくなることを利用したものです。

四つん這い時に見事な立甲をするチーターや猫、霊長類ではオランウータンやゴリラ等、また人は赤子の頃、手をついて四つん這いで歩行・走行する時に「脱力する(四肢・体幹の筋収縮を止めてしまう)」ことなどありません。

必ずパワーグリップによって一定の緊張・弛緩状態を保持しているのです。人に近いオランウータンやゴリラ・サル等が手をついて歩く際、しっかりと作用する筋肉は【**筋】になります。樹上生活をする霊長類はこの部位が特に発達しています。これらに関する知識を得れば、ボルダリングやフリークライミング等においても容易に四肢・体幹連係を活用することが可能になります。

人は、日常生活において精密グリップを多用するようになり、乳幼児期を過ぎて二足歩行に適した変化が生じます。

そのような人間の筋・神経活動を全く考えずに行う四つん這い立甲トレーニング等は弊害が多く、立甲・ゼロポジションをスポーツ・武道等にすぐに活用したい方にはお勧めできません。

事実に着目し、人を含む動物の身体構造その他に関する最低限の基本知識を得てから、しっかり考えることが何よりも重要です。

脱臼の整複法

さて、ゼロポジションは肩の脱臼の整復にも活用されています。以下に主な整複法を挙げます。

- ゼロポジション(挙上)法

牽引を加えつつ、斜め前側にゆっくりと挙上する。 - スティムソン法

台等の上で腹臥位にし、腕を垂らして錘(約5kg)をつけ牽引する。 - ヒポクラテス法

仰臥位にし、腋窩に足を入れ、腕を持って足側に牽引する。

やり方に違いはあれど、基本的に牽引によって行います。

筋肉等が伸張され、筋紡錘による伸張反射等も働き、ローテーターカフ等がつり合って整復されます。

肩の脱臼は9割以上が【前方脱臼】で、転倒などによって【強制的な水平伸展・外旋・外転】が起こされた場合になり易いのです。

このことからも、手腕を使う運動の際に注意すべき重要ポイントが理解できます。

「どこをどうすればローテーターカフ(手腕の運動の全般に関与)の釣り合い状態を誘導できるのか」を考えてそれを活用すれば、力むことなく円滑に体幹・四肢の力の伝達を実現することができることなります。

大和流忍術活法の活用

医療の現場で活用される整複法に限らず、古くから民間でも行われていた肩の脱臼の整複術に、独力で行える技術が存在しています。

たとえば、他者の力を借りて行う整複と同様に、まず自身の身体操作により肩周りの「筋腱骨膜」を釣り合わせることから始めます。

これは「上肢が牽引された時と同様の状態を作出し、体幹側に抗牽引力を生じさせて強制的に肩関節群を釣り合わせる」などの技術を使えばよいだけです。

では、実際にどうするのかと言うと「身体構造上の作用を神経系を介して活用する」ことになります。