四つん這いのデメリット

四つん這い立甲トレーニングのデメリット・弊害の主なものとしては、重力方向や身体構造の違いによるものなどがあります。

事実を蔑ろにせず正しい知識に基づいて考え、自身の身体をケガや故障リスクにさらすことのないよう気をつけましょう。

デメリットと弊害

四つん這い立甲トレーニングのデメリット・弊害等の主なものとして、下記のようなものがあります。

- 四つん這い姿勢でのトレーニング(重力方向の違い)によるデメリット

- 手首の過伸展に係るデメリット

- 上記1・2の弊害等により、立甲を即時活用できないデメリット

以下でいくつかを確認しておきましょう。

四つん這い立甲トレーニングのデメリット

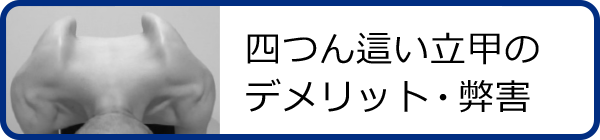

人とチーター等の四足動物とでは、身体に掛かる重力方向が違います。それによる主なものは下記の通りです。

【四つん這い姿勢でのトレーニング(重力方向の違い)によるデメリット】

- 腰椎への負担

- 身体の初期緊張・弛緩状態の違いによる筋腱骨膜の連鎖不良

- 二足歩行(立位・座位)に係る【身体調整・補助反応から生じる体幹(膝~胴体~肘)主動筋の伸張性収縮連動不良】

当然のことですが、抗重力筋等により身体各部にかかる緊張・弛緩の初期状態 が異なることとなります。

日常生活動作のみならず、どのようなスポーツ・武道の動作においても、動作に移る前の「構え」の時点で身体各部のセンサーが効率よくかつ瞬時に作用する身体状態にあることが重要です。

スポーツや武道に立甲を活用することが目的であるにもかかわらず、わざわざ四つん這い姿勢になってその重力方向の抗重力筋・身体センサーを作用させた状態でトレーニングを行うのは、無駄な時間の浪費につながりかねないためお勧めできません(※体幹トレーニング等別の目的である場合を除く)。

このことは、下記の事実からもご理解いただけるでしょう。

【抗重力筋の作用】: 姿勢保持のため常に緊張・弛緩し、身体バランスを調整する。

- 正しい状態 ⇒ 身体の歪みを調整する。

- 悪い状態 ⇒ その状態を記憶し、身体を歪める。

なにより、人は、四つん這いになることによって主に腰椎への負担が増大します。

なぜなら、人の腰椎は前弯(幼児期に変化)であり、チーターの腰椎は後弯しているからです。

人の腰椎は、鉛直下向きの力(上画像白矢印:重力方向)に対して高い強度を示します。しかし、四つん這い時の重力方向の負荷に対しては脆弱であるため、人が四つん這い姿勢になると腰椎への負担が増加してしまい、故障リスクが高くなってしまいます。

仮に、立甲習得のために四つん這いトレーニングを行うならば、腰椎のケアが重要になります。

たとえば、腰椎保護ベルトを使ったり、四つん這い姿勢でのトレーニングを長時間行わない等、相応の対策が必要です。

ちなみに、人は、赤子の頃は腰椎が後弯(ブリッジ構造)しており、四つん這いでハイハイをするには構造的に適しているのです。

人は、赤子の頃からすぐに手の機能発達が始まります。なぜなら、手や指の神経は脳と密接に繋がっており、指先を動かすことで脳の様々な領域が刺激されて脳の発達を助けるからです。

手の機能発達に伴い、手腕からの筋腱骨膜等の連係によって体幹においても二足歩行に必要な身体の機能や連係機構等が発達します。手先の自由度が増すほど、神経系の特徴によって体幹がしっかりと安定するようになっています。それらの事実・知識を蔑ろにし、浅慮での身体の使い方が過ぎると肩・首・背中などがガチガチに凝り固まることとなってしまうのです。

四つん這い姿勢での立甲トレーニングは、肩甲骨を立たせ易いという状態を利用しているに過ぎず、立甲習得の本来の目的にはそぐわないので注意が必要です。

また、所構わず床に手をつくことは、衛生的にも遠慮したいところです。仮に自重を利用するとしても机やテーブルで十分です。

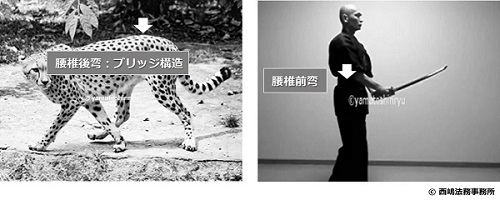

※ 下画像は欠陥立甲トレーニングの例ですが、手首の過伸展による弊害の解消法等を知っていれば問題はありません。

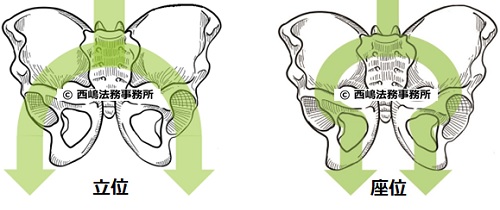

日常生活・仕事・スポーツ等における人の姿勢は基本的に立位・座位ですから、立位・座位でゼロポジション・立甲を活用できるようにすべきです。それができれば骨盤アーチの力の活用も容易になります(肩甲骨・骨盤は連動する)。

上半身の重みは、立位では股関節から大腿骨に、座位では座骨に伝わります。骨盤アーチを活用した体幹から四肢への円滑な力の伝達はスポーツ・武道において大変有用ですから、できる限り立位・座位で立甲の活用法を模索する方が有意義といえます。

手首の過伸展に係るデメリット

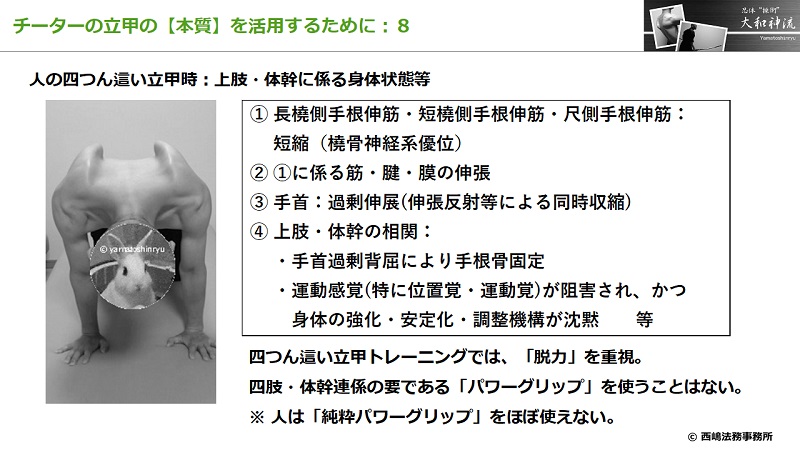

四つん這い立甲トレーニングのデメリット・弊害に、手首の過伸展に係る以下のようなデメリットがあります。

- 運動感覚(特に位置覚・運動覚)の知覚の阻害・減衰

- 優位神経系による身体の固定化、反射調整制限による力みの発生

- 生来の上肢・体幹・下肢の高効率連係・高出力・高安定性、DBALの連係作用の解除

- 手腕の二重螺旋の理解不足に係る【肘および肩の関節群の拘縮】

これらに関しては、人の四つん這い姿勢時における上肢・体幹の身体状態等に着目すると分かり易いでしょう。

上記の①・②については詳しく説明する必要はないでしょう。

チーターの立甲時と異なる筋・神経活動であることが明白ですから、チーター同様の上肢・体幹の連係や肩甲骨・骨盤連動が生じるはずもありません。

③の「手首の過剰伸展」についても詳しい説明は不要でしょう。

そもそも、人の手首の背屈可動域は70度ですから、それ以上(過伸展)だと大きな影響が出ようことはすぐに分かります。

【背屈による手首への影響】

- 0~45度:舟状骨・有頭骨が締まる。

- 45度以上:舟状骨・月状骨が締まり、手根骨全体が固まる。

- 70度以上(完全伸展・過伸展):橈骨とTFCCに対しても手根骨が締まる。

- 手の筋肉・腱 ⇒ 過緊張・過剰筋収縮状態になる。

筋腱等の過緊張・過剰筋収縮状態は、リハビリ医療現場において運動・感覚機能回復にネガティブな影響を及ぼすことが知られています。

同時収縮が起きると運動パフォーマンスに直結する運動感覚(特に位置覚・運動覚)の精度が低下します。つまり、手腕の位置・動きに関する意識的な気づきが損なわれます。

そして、手根骨が固まると、手の内在筋・外在筋の優れた機能や連係による身体調整作用が制限されることとなります。

危険性を簡単に説明すると、手首の衝撃吸収力が損なわれてしまうということです。たとえば、転んで手を着いた時などに「骨へのダイレクトの衝撃で橈骨遠位端骨折とかが生じ易くなるよ」ということです。

④の「上肢・体幹の相関」については、理学療法基礎などを検索するなりして調べればすぐに分かることですから、やはりここで詳しく説明する必要はないでしょう。というわけで、サラッといきます。

チーターや猫は、歩行・走行時に必ず握力に係る筋力を使います。よって、握力に係る筋・神経活動が必ず生じます(参照:チーターの立甲)。

【握力と有意な正の相関関係が認められる上肢の筋力(医学研究結果より)】

- 肩甲胸郭関節関与筋(特に前鋸筋 = 肩甲骨外転・上方回旋)

- 上腕二頭筋

- 肩関節屈筋群

なお、医学研究結果はあくまでも人の健常者での実験によるものです。そのため、チーター・猫や人の赤子の頃の「パワーグリップとは異なる点がある」ことを念頭に置いておかなければなりません。

外で昔ながらの体を使う遊びをしない・できないようになり、スマホやタブレット等の携帯端末の使用頻度が増加する等、パワーグリップを使う筋力バランスが昭和・平成時分に比べ著しく崩れてしまい、人が握る力を使う際の筋力バランスは、チーター・猫・人の赤子の純粋パワーグリップで使われる筋力バランスとかけ離れてしまいました。これは、手腕の緊張状態に明確な違いが生じたことが原因です。

原因が明確ですからそれを矯正する方法も明確です。特定の緊張状態が生じるようにすればよいだけですから、必要な知識とその感覚を得る方法を知れば、容易に「握る力(パワーグリップ)と体幹(特に前鋸筋)の連係」を取り戻せます。

適切な身体状態が保持されている限り、その作用により“必ず”肩周りの筋腱骨膜が釣り合い、肩の無駄な力みが抜けることとなります。

前述の通り、四つん這い立甲トレーニングには腰椎への負担や抗重力筋の初期状態の違い等の注意点もあります。

いずれにせよ、人が立甲する身体状態を短時間で習得し、かつその恩恵をスポーツ等に活用するためには何をすればよいか、しっかりと頭を使って考えなければならないということです。

たとえば、立甲習得を勧める際によく使われる文言の一つに「四つん這いになって手をつき、脱力して腕の骨で胴体を支える感覚を掴もう!」などがあります。

しかし、そもそもチーターには鎖骨がありません。その他、体重が重い馬や牛、象にも鎖骨がなく、猫・犬の鎖骨は退化して機能していないというのが厳然たる事実です。

実際は、チーター等の四足動物の前肢・胴体の接続は、主に肩甲胸郭関節に係る筋肉群がしっかりと伸縮して筋腱骨膜・靱帯等の緊張・弛緩のバランスを適切に保持しているのです。

チーターの立甲でパフォーマンスアップを目指すなら、事実を蔑ろにしてはなりません。

他にも、「立甲で上腕骨がしっかりと肩にハマって骨で支える感覚を掴もう!」などがありますが、そもそも骨と骨がぶつかることは骨・軟骨等の摩耗が生じて故障を誘発することになるため、通常は避けるべき事柄です。

実際、肩関節には、骨・軟骨等の摩耗を防ぐための潤滑油の働きをする関節液と滑液包の二つがあります。

関節液:関節の隙間を満たして骨と軟骨の摩擦を防ぎ、かつ衝撃を和らげるクッションの役割を果たす。

滑液包:腱や筋肉の骨との摩擦を防ぎ、肩の動きをスムーズにする。

上記の作用を最大限利用できる身体状態を作り出す方法を知ることから始めましょう。

人がチーターの立甲に係る恩恵を受けパフォーマンスアップを目指すならば、筋腱骨膜等の連係による張力を生じさせ、骨間・関節間に一定の空間を保持し、それらが円滑に動作する方法を知ることが重要です。

四つん這い立甲トレーニングは、肩甲骨を立たせ易い状態(※ チーター・猫・人の赤子の生来の身体状態と異なる)を利用しているため、このトレーニングで肩甲骨が立つ(立甲)ようになっただけでは、ほとんどの方がスポーツ・武道等に即時活用することができません。

つまり、スポーツ・武道等に立甲を活用できる身体状態を「別途獲得するためのトレーニング」等も必要となり、その分だけ無駄な時間を浪費してしまうこととなります(※ 「即時活用可能な立甲習得が目的でない場合」を除く)。

なにより、自身の身体をケガや故障リスクに晒すことのないよう気をつけて下さい。

事実を蔑ろにせず、適切な情報をもってそれに基づいて考え、試行錯誤を繰り返すなどを独力で行うには、かなりの時間を要します。

そういった時間が惜しいと思う場合には、知っている人や理解している人に聞く、また必要に応じて道場に通ったり、専門家の講座等の受講を考えればよいでしょう。