古流剣術・忍術の口伝に「足は手に、手は刀に従う」等があり、これは下記のような身体運動連鎖からも理に適うものであることが分かります。

- 手関節~肩甲骨の上行性運動連鎖

- 肩甲骨~胸郭・脊柱への運動連鎖

- 肩甲骨と骨盤との連動

- 骨盤後傾による下行性運動連鎖

- スパイラルライン

- その他

剣術や忍術の「手腕の身体調整機構を活用した「肩の力みの抜き方」には、立甲の本質と共通する神経活動等が見受けらます。

それを使えば木刀の重さを有効活用して「手首~肘~肩のゼロポジション~股関節外旋」へと効率よく繋ぎ、体幹の力を効率よく出力できます。

下記の事実に着目し、自由自在に「肩の力みを抜く(上肢・体幹の接続・切断)」ために必要な要素を考えてみてください。

- 運動神経は複数の筋繊維に繋がり、筋肉はある程度まとまって収縮する。

- 運動神経と繋がる筋繊維の数は、脳・脊髄から近いほど多く、遠いほど少ない。

上記事実から、遠位で大きな力を出そうとしたり精妙に動かそうとすると近位(体幹側)により強い筋収縮が生じることが分かります。

逆に、遠位(末端側)の筋腱が安定していれば近位への影響が少なくなることも分かります。

そのため、肘以遠(遠位)に一定の状態を作出すれば、簡単に「肩の力みが抜けた状態」を作出できるということです。

実際、チーターの肘以遠においては回内外可動域が狭くなっています(参考:立甲に関する基本的事項等)。

人は剣術・忍術における身体技法(横指横切、肘切断、手首のゼロポジション等)を用いて近位(特に首肩背中)の弛緩を誘導することができます。

肩の力みを自在に抜けるようになると自然呼吸を阻害する要素(特にC5~7に係る要素)が激減するため動作中の呼吸も楽になって持久力の向上にも繋がります。

また、筋腱膜の緊張などを知覚・認識し易くなるため、身体の螺旋の活用に大きく貢献することになります。

身体螺旋の知覚さえできれば、たとえば学校でよくやっていた「回れ右」などでも身体能力を向上させることができます。

螺旋の流れに乗って真後ろに肘打ちなどいろいろ試し、身体が自動でバランスをとる時の感覚なども掴めるようになります。

もし受け手がいるならミットを構えてもらい、ヒット時に上半身の重みをしっかりと股関節に乗せるよう心がけるとよいです。

チーターが走行する際の「手首の締まり(= 圧縮)及び伸張」が上肢の構造上の強化・安定化・調整機構を起動させます。

それと同様の状態を生み出す「手首のゼロポジション」を使えば、手の機能発達によって鳴りを潜めていた生来の「握力把握」によって肩甲骨・骨盤の連動が阻害されることなくスパイラルライン(特に~肩甲骨~前鋸筋~5~9肋骨~外腹斜筋~浅腹腱膜板~白線~内腹斜筋~腸骨~)の連係がより円滑になります。

「握る力と前鋸筋の正の相関関係」の知識があれば、なお螺旋(スパイラルライン)を楽に活用する方法が分かるでしょう。

「適切な知識に基づいて意識して使い、それを常態化する」

すなわち、有意識で練習・鍛錬し、無意識でそれが生じる身体状態を作り出すことが重要です。

「手首のゼロポジション」で生来の握力把握が生じた場合の肩周りの筋肉群等の弛緩は、上肢を使うスポーツ等ですぐに効果が確認できます。

例えば、螺旋連係の円滑さが表れ易い動作(抜刀斬など)での確認がお勧めです。

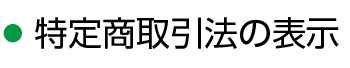

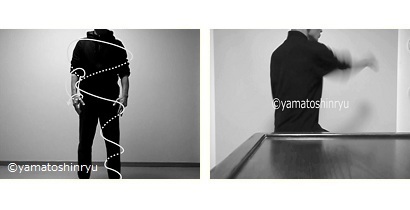

下の動画は座位(下肢の補助を制限)抜刀斬で「1握力把握確認、2コンパクトに、3やや大きく」で動作確認(握力把握~肩甲骨~股関節~肩甲骨~)を行っています。

手首のゼロポジションで重要なのは「手の骨一つを適切に少しズラす」ことです。

骨一つを少しズラすだけでディープバックアームライン(DBAL)を簡単に扱える状態を作り出せるため、肩こり改善にも効果的です。

その他、自身が行っているスポーツでの動作等で試してみるとよいでしょう。